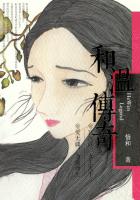

女子的发髻、头饰与帽式

云丝雾鬓,美人如斯。古代女子除相貌外,都十分注重头饰与发型的修饰,正所谓“白头老媪簪红花,黑头女郎三髻丫”。传说汉武帝第一次见到卫子夫,就是被她的秀发深深吸引,“上见其美发,悦之,遂纳于宫中”。比之男性,女子的发式及其装饰更加丰富多彩且千姿百态,缤纷的发髻、典雅的头饰、妖娆的首饰,无不凸显了女性的特征和魅力。

美发在中国传统的审美观中有着统一不变的标准——以乌黑的头发为美。古人对女子的黑发多有赞颂。如《左传·昭公二十八年》:“昔有仍氏生女,黑而甚美,光可以鉴,名曰玄妻。”《左传》称赞仍氏所生之女“黑而甚美”,并将她那一头黑亮而充满光泽的头发比作铜镜。又如《昭明文选·七辨》曰:“发玄髻,光可以鉴。”和“玄”都是称赞发黑的词语。

在不同的时代,人们对美的追求各有差异,其中既包含着审美者强烈的主观意识,即所谓“各花入各眼”,又附着有审美对象和审美主体之间的关系。在等级社会中,发式还被赋予了强烈的人文内涵,不同发式可以表明人们身份地位的不同。比如唐代壁画中描绘的那些梳高髻的人物形象大多是贵族妇女和宫妃,士庶妇女也有梳这类发髻的,但贫民与农家妇女几乎没有人梳这种发式。

对黑发一成不变的推崇使得具有装饰效果的首饰更被女子看重,并随着人们对发式的审美的改变而逐渐发生变化。当发髻的华贵与发辫的婉约不再,当头巾的典雅与帷帽的封闭不再,那些首饰也渐渐变成只是被赏玩的过去与曾经的美丽……

缤纷发髻

史前时期,妇女一般不懂得挽髻,人们都是披发,蓄发不剪,披搭于肩。披发又称作“被发”,是古代先民发型中最古老的一种。据考古资料研究可知,在人类社会的初期,人们不分男女一般都将长发散披在肩上。但随着劳动生产的发展、人们交往的增加,人们感到长发散乱颇有不便,就用绳带系束,以骨簪插别。

夏商时期,进入文明时代,人们开始以梳辫子来装饰自己,但男女之间的辫子略有差异。此后,女子开始挽髻于头。有记载说:“乃自我始祖黄帝制作衣冠以来,隐蔽形体,仅露首面,扑朔迷离,莫可辨识。后圣知其然也,乃命男辫女髻,以便一目了然,诚法良而美意也。”

在出土的文物中,商代妇女形象较少,但在一件透雕女人玉佩中稍可窥见商代妇女的头式。图中女子头上作总角(《诗·齐风》中有“婉兮娈兮,总角兮”,总角是上古少男少女的发饰,古时儿童束发为两结,向上分开,形状如角,故名),带状,余下碎发下垂使发尾卷曲向上,这也符合上古的记载。《诗·小雅·鱼藻之什》中有言:“彼君子之女,卷发如虿。”虿是螯虫,尾末卷曲向上似妇女发尾之状。至于额前的一横如绳绞状者,即所谓“髦”,也就是刘海。如此繁复的装饰可见商代妇女的爱美之心。

河南洛阳金村韩墓出土的战国时期女子梳大辫子的形象。女孩发分左右,即便用现代审美眼光来看,也是颇为时髦的。

伴随着社会的发展,披发、辫发也从一种生活常态逐渐衍化为一种具有伦理意义和宗教规范的内容。在这种规范之中,发髻应运而生,尤其是至西周时,在礼的规范中,头发本身也被纳入到礼的范畴中来。儒家首先从伦理的角度提出“身体发肤受之父母,不敢损毁”的观点;其后,保护头发成为当时人们根深蒂固的一种观念,并且实现从发辫到发髻的转变,也意味着女子人生的一大变化。

发髻始见于西周,到战国时已经十分普遍。《礼记·内则》曰:“女子……十有五年而笄。”古代女子十五岁就把头发梳拢,挽一个髻,插上叫做笄的首饰,叫笄礼。加笄就表示已成年,所以女子成年叫“笄年”,又称“及笄”。在不同的历史时期,由于人们审美观念的不同,产生了多种髻的挽束方法和效果,极为富丽而多姿,历代相承,不断变化,从简至繁,又从繁复简,往返交替。

据记载,秦始皇信奉仙道之术,崇尚仙女发型,令宫中后妃美女浓妆艳饰,使发型的变化与装饰更加丰富多彩而奢靡。这种倾向一直延续到以后的各个朝代,特别是汉、唐两代,发型的装饰变化更加精致而艳丽。据段成式的《髻鬟品》所记载,这期间所创造的发型,其名不下百余种。至封建社会后期,尤其是元、明两代,发型不作为审美的重点,于是发髻逐步趋向简约与单纯,高髻之风、浓妆艳饰也逐步减少。清代以满制为主,女人发型以后垂髻为主。作为传统中国妇女的基本发型,直到上世纪初,受新生活方式的影响,发髻逐渐被短发、披肩发、烫发所代替。

秦汉妇女的发式以髻式为主。史书中现保存下来的发髻名称有十多种。较常见的有重云髻、奉圣髻、瑶台髻、欣愁髻、飞仙髻、九环髻、分髻、慵妆髻、三角髻、椎髻、堕马髻及四起大髻等。在这些髻式中,最享有盛名的是椎髻和堕马髻。据《史记》和《汉书》记载,该髻因形而得名,其髻式由正中分出头路,然后朝脑后梳掠,在后颈挽成一髻,其造型和木椎十分相似。

汉代椎髻已成为妇女的主要日常髻式。《后汉书·梁鸿传》中曾记载这样一个故事:东汉士人梁鸿,为人高节,娶同县女孟光为妻。结婚当日,妻子衣着华丽,装饰入时。但梁鸿却对其并不理会,七日之内没有给她好脸色。妻子很是疑惑。几天后,她终于想明白,原来自己并没有梳当时最为普通的椎髻,“乃更为椎髻,着布衣,操作而前”。梁鸿见之大喜,并说:“此乃梁鸿妻也!”这个故事中所说的椎髻应该是当时极其流行的一种日常发髻。

堕马髻是当时流行的另一种发髻,据说是由梁冀之妻孙寿创制。《后汉书·梁冀传》:“寿色美而善为妖态,作愁眉、啼(妆)、堕马髻,折腰步,龋齿笑。”李贤注引《风俗通》曰:“堕马髻者,侧在一边,始自冀家所为,京师翕然,皆效之。”据说梳这种发髻,再加之愁眉、啼妆等装饰,能增加妇女的妩媚之态。为配合此种发髻形式,梳堕马髻的妇女走路也有特殊的姿势,名为“折腰步”。此髻式将头发正中分缝,分发双颞,到颈后集束为一股,挽成发髻后垂于背后,并从髻中再抽出一绺头发,朝一侧下垂,似刚从马上坠下。

堕马髻流行时间并不长,东汉时取而代之的是倭堕髻。汉乐府《陌上桑》叙述了一个官员调戏采桑女子而严遭拒绝的故事。诗形容采桑女子罗敷的形象为“头上倭堕髻,耳中明月珠”。倭堕髻即为当时妇女的流行发式。倭堕髻是由堕马髻演变而成的,髻歪在头部的一侧,似堕非堕。唐人温庭筠在《南歌子》词中对此髻作了这样的描述:“倭堕低梳髻,连娟细扫眉。”唐开元时,许景先撰《折柳篇》也有“宝钗新梳倭堕髻”的诗句。湖南长沙、陕西西安、山东菏泽等地出土的泥、陶、木俑中就常见堕马髻或倭堕髻。

除此之外,汉代还有缕鹿髻。据王先谦《后汉书集解》载:“汉妇人发髻有缕鹿之式。”薛琮解释缕鹿髻为:“有上下轮,谓逐层如轮,下轮大,上轮小,其梳饰此髻时必有柱。”从薛琮的描述上看,缕鹿髻既复杂又华丽。

公元3世纪至6世纪的魏晋南北朝时期是一个动荡曲折的时代,政治上的分裂、民族间的冲突,导致了社会生活各个方面的激烈变更。当时名士阶层放浪不羁的习气在妇女装饰上也有反映,西晋初年,“妇人束发,其缓弥甚之,坚不能自立,发被于额,目出而已”(《晋书·五行志》)。另一方面,由于佛、道出世思想的流行,女子的高髻受宗教绘画中仙女、飞天形象的影响,演化出灵蛇髻、飞天髻、盘恒髻等多种样式。它们的共同特点都是把头发梳在头顶,分梳成几股,然后再盘成各种式样。

灵蛇髻是曹魏文帝妻甄后所创。《采兰杂志》载:“甄后既入宫,宫廷有一绿蛇,口中恒吐赤珠,若梧子大,不伤人,人欲害之,则不见矣。每日后梳妆,(蛇)则盘结一髻形于后前,后异之,因效而为髻,巧夺天工。故后髻每日不同,号为灵蛇髻。宫人拟之,十不得一二也。”灵蛇髻是一种富于变化的发髻式样,随着梳挽方式的不同而衍生出各种式样。

魏晋还流行蔽髻。所谓蔽髻,即是一种假髻。古人最早使用假发的记载见于《周礼》中。传说鲁哀公在城墙上见到一个美发如云的女子,就派人剪了这女子的秀发给王后吕姜做了假发,称为“副”。假发在汉代时主要是王公贵族使用,长沙马王堆汉墓的女主人辛追入葬时就戴着假发。六朝时假发已经在民间盛行了。《晋书·陶侃母湛氏传》里记载:陶侃年轻时家境贫寒,一次范逵到他家投宿,没有钱来待客,陶母湛氏悄悄剪掉自己的长发卖给邻人去做假发,换回钱来买酒菜招待范逵。范逵得知原委后赞叹说:“非此母不生此子!”陶侃日后终成大器,想必也是常常感念慈母落发的心酸而得以励志。

晋成公之《蔽髻铭》曾对假髻作过专门叙述,说戴假髻有严格的制度规定,非命妇不得使用。《文献通考》卷一一四载:“魏制,贵人、夫人以下助蚕,皆大手髻。”《晋书·五行志》也载:“太元中,公主妇女必缓鬓倾髻,以为盛饰,用发既多,不可恒戴,乃先于木及笼上装之,名曰假髻,或曰假发。”大手髻即为假髻。普通妇女除将本身头发挽成各种样式外,也有戴假髻的,不过这种假髻比较随便,髻上的装饰也没有蔽髻那样复杂,时称“缓鬓倾髻”。

北齐时,假髻的形式又向奇异化的方向发展,出现了飞、危、邪、偏等发式。《北齐书·幼主纪》记载:“妇人皆剪剔以着假髻,而危邪之状如飞鸟,至于南面,则髻心正西。始自宫内,被之四远,天意若曰元首剪落,危侧当走西也。”

此时还有不少妇女模仿西域少数民族的习俗,将发髻挽成梳丫髻或螺髻。

唐代是中国封建社会的鼎盛时期,国家统一,经济繁荣。如果说二世而亡的隋朝如同昙花一现,那么强盛的唐代就如同怒放的牡丹,香气四溢,千古流芳。这种氛围也给唐代妇女挽髻提供了宽松的环境。唐代崇尚健康的美,从传世的唐人绘画作品中可以看出,当时的美女都是健壮的丰腴厚体。在妇女的妆饰上,一扫前代萎靡不振的颓废风气,显得华丽风雅。过去流行的各种发式几乎都得到了创造性的继承,偏垂的坠马髻、盘绕的云髻、高耸的飞天髻,在唐人手中都有翻新。如南北朝一度流行的惊鹤髻,形如受惊鹤鸟的展翅欲飞之状,到了唐代发展为惊鹄髻,线条更加柔和自然,与女子的脸庞相映成辉,极富情趣。

应该说,在历代妇女的发型中,唐代妇女的发髻式样最为新奇,既有对前代的传承,又有在传承基础上的刻意创新。唐代妇女发型式样之丰富、变化之迅速亦是前所未有的。大致而言,隋代的发型式样比较简单,变化亦不多,一般为平顶式,将头发层层堆上,如帽子状。唐代初期仍有梳这种发型的,只是顶部不如隋代那样平整,已有高耸的趋势,大多成云朵型。到太宗时,发髻渐高,形式也日益丰富。唐高祖时,宫中流行半翻髻、反绾髻、乐游髻。唐玄宗时,有双环望仙髻、回鹘髻、愁来髻等式样。贞观年间,又创造出归顺髻、闹扫妆髻等式样。中晚唐盛行峨髻,这种髻竟高达一尺以上,正如元稹《李娃行》所咏:“髻鬟峨峨高三尺,门前立地看春风。”传世的《簪花仕女图》、《虢国妇人游春图》中贵族妇女所梳的就是这种发式。至五代时期,妇女的发型又开始回归简约,高髻为主要的发式。

高髻的风行使得假发的使用更为普遍。值得一提的是,唐人除了采用毛发编成的假发之外,还大量使用木质、纸制的假发髻,称为义髻。假髻其实更接近于首饰的范畴。在新疆吐鲁番唐墓中就曾出土过两件实物:一件是木质的,状如半翻髻,外涂黑漆,底部有一些小孔供插戴钗簪之用;另一件是纸制的,造型与峨髻相似,外表也涂漆,并绘有繁缛的花纹。

半翻髻是唐代较为流行的一种发髻。这种发髻在梳挽时将头发由上而下挽至顶部,再突然向下半翻,并作出倾斜之势,是初唐时一种十分流行的高髻。

另一种当时十分流行的发髻为惊鹄髻。这种发髻在梳理时将头发梳成两扇羽翼形,似鹄鸟受惊、展翅欲飞状,唐初和唐中期流行。

中晚唐流行的一种发髻为双峨髻。唐李贺《杂曲歌辞·十二月乐辞·二月》写道:“金翅峨髻愁暮云。”此发式梳理时将头发掠向颅后,颅顶头发高耸,挽成一髻,然后朝一边倾斜,颅后头发蓬松垂于肩。

年幼或未婚妇女常用的发式叫双丫髻。梳妆时将头发集束于顶,在头顶中央分成左右两股,编结成左右各一的两个小髻,发根用绢带系紧,再分别挽成左右自然下倾的发髻,形似树丫杈,故称丫髻。此髻流行于盛唐时期。除此之外,唐代还有鬟。与盘绕实心的髻相区别,鬟是一种盘绕空心的环状形式,为大多数青年妇女所偏爱,尤其是双鬟式。鬟的形式高低不等,大小不一,既有梳在头顶上的,也有垂于脑后的。《辞源》解释说:“鬟发为饰也。”鬟具有很好的装饰作用,正如古诗《羽林郎》中说:“两鬟何窈窕,一世良所无。”九鬟是一种用假发做成各式各样的发套,发套套得越多就越高贵,并插上珍珠、宝石等名贵装饰品。由于鬟是假发,所以每一鬟的顶端要用金属支柱撑起。九鬟髻多为古代后妃所用,以后则更广泛地作为绘画中仙女的发型。

在五代废墟上建立起来的宋代,虽然国力不及唐代强盛,但文化和物质生活的繁华却和唐代不相上下。文化趣味的主导权不仅仅只有少数门阀贵族操作,人数众多的世俗地主与士大夫阶层的参与,使社会文化渗透了更为强烈的文人气质,平添了不少儒雅的风度。与此相应,女子服饰的潮流也由奢华转为典雅、简朴,“唯务洁净,不可异众”。这个时期的女子发式仍然崇尚高髻,虽然式样不及唐代那样丰富多彩,却也颇具风格。其中最为流行的是“同心髻”,梳法简便,只需将头发拢到头顶,挽成一个圆形的发髻就可以了。后来,又从同心髻推演出了流苏髻。这种发式的基本造型与同心髻类似,只是在发髻的根部系束丝带,使之不垂于肩。南宋初年,同心髻在边远地区仍然流行不衰,陆游在《入蜀记》中谈到,他看到四川的少女们“率为‘同心髻’,高二尺,插银钗至六枝,后插大象牙梳如手大”。

在大都市里,发髻的高度已逐渐趋于收敛,宋人周在《清波杂志》中说,他在小时候曾“见妇女装束数岁即一变,况乎数十百年前,样制自应不同。如高冠长梳,犹见及之,当时名‘大梳裹’,非盛礼不用。若施于今日,未必不夸为新奇,但非时所尚而不售。大抵前辈治器物、盖屋宇,皆务高大,后渐从狭小,首饰亦然。”由此可见,高髻在风行近千年后势头转向低落,从此以后,高达二三尺的发髻就很稀少了,生活于明清之际的李渔对高髻更是痛加抨击:“髻至一尺、袖至全帛,非但不美观,直于魑魅魍魉无别矣。”

福州南宋黄

墓曾出土了高髻的实物。此种发髻大多掺有从他人头上剪下来的头发,有的甚至直接用他人剪下的头发编结成各种不同式样的假髻,需要时直接戴在头上,其使用方法类似于今日的头套,时称特髻冠子或假髻。各种不同式样的假髻可供不同层次的人物在不同场合选择使用。随着假髻的普及,在一些大都市已经设有专门生产和销售假髻的铺子。

除此之外,宋代还有一些颇具特色的发髻,以下举例示之。

朝天髻 是富有时代性的一种高髻。《宋史·五行志·木》曰:“建隆初,蜀孟昶末年,妇女竞治发为高髻,号朝天髻。”在山西太原晋祠圣母殿宋代彩塑中可以见到此种发髻的典型式样。其做法是:先梳发至顶,再编结成两个对称的圆柱形发髻,并伸向前额。另还须在髻下垫以簪钗等物,方使发髻前部高高翘起,然后再在髻上镶饰各式花饰、珠宝,整个发式造型浑然一体,别具一格。

包髻 在山西太原晋祠彩塑中,我们还能见到一种别具时代特色的发式——包髻。《东京梦华录》载,媒人者戴冠子,黄包髻。其做法是在发式造型定型后,用绢、帛一类的布巾加以包裹。此种发式的特征在于绢帛布巾的包裹技巧,将其包成各式花形,或做成一朵浮云等物状,装饰于发髻造型之上,并饰以鲜花、珠宝等装饰物,最终形成一种简洁朴实又不失为精美大方的新颖发式。

双蟠髻 又名龙蕊髻,髻心特大,有双根扎以彩色之缯。宋代得此髻名,苏轼词中曾有“绀绾双蟠髻”的诗句。

三髻丫 是将髻发分成三髻至头顶,或梳理三鬟亦可。范石湖歌“白头老媪簪红花,黑头女娘三髻丫”就是说的这种髻式。

辽、金、元这三个朝代的民风民俗都有一个共同点,即承袭了前代的习俗,又各具民族特色。辽代妇女的发式不如宋丰富,一般为高髻、双髻式螺髻。披发这种最原始的发型在辽代亦存在,是契丹族原始性的一种残留。金代的妇女则多编发盘髻,髻上裹头巾或装饰花环冠子。

元代的妇女多云髻高梳,盘龙髻亦为主要的发髻式样。杨铁崖《古乐府·贫妇谣》中有“盘龙有髻不复梳,宝瑟无弦为谁御”之句。此外,元代妇女的发型还有低鬟、垂髻等。元代的少女喜爱双髻式样,谢应芳诗就有“只有女儿双髻丫”之句。

明代,封建社会进入了晚期,传统文化已发展到相当纯熟的地步,生气逐渐减退,文化趣味转向繁琐、堆砌,过于追求细致。外在的华丽掩盖不住创造力的贫乏。明代妇女的发式趋于低矮尖巧,达到六七寸即被认为是高髻。发髻的样式变化不多,如牡丹头、花盆头、钵盂头等等,大体数十年翻出个新花样,但发髻上的饰品却极为华丽,这一点在记载高嵩家产的《天水冰山录》中有集中的反映。这一时期,妓家风尚对女子的服饰潮流有很大的影响力,由于高官显贵欣赏南妓,所以南方特色成了时尚的主流。例如明代中期流行一时的杜韦娘髻(亦称茴香髻),就是首先创始于风尘女子杜韦娘,然后由南方推向全国的。当然宫廷的发式也会受到民间的影响,当时宫廷就是“雅以南装为好”。明代妇女盛行带头箍和发冠,这两件饰物很快就有了相当强的装饰性。公元1550至1575年间,一位来华的葡萄牙多明我修士克路士在其著述的《中国志》中说:妇女们“把头发梳得很好,向后理,在头顶上结扎,用一条宽缎带从根到顶适当地束缚。缎带四周饰有珠玉和金箔”。

明初妇女的发髻变化不大,基本上为宋元时期的样式。嘉靖以后开始有了较多的变化,主要有桃心髻、桃尖顶髻、鹅胆心髻、堕马髻、牡丹髻、盘龙髻、杜韦娘髻、风髻、花髻等。

牡丹头是这一时期南方最为流行的一种高髻,后逐渐传到北方。尤侗有诗:“闻说江南高一尺,六宫争学牡丹头。”人说其重者几至不能举首,形容其发式高大,实际约七寸,鬓蓬松而髻光润,髻后施双绺发尾,一般均充假发加以衬垫。

在明代小说中经常提到妇女头部的鬏髻,即假髻。假髻在明代仍很流行,亦是明代妇女常用的发式。假髻丰富了发型的样式,一般用铁丝织圜,外编以发,成为固定的装饰物,时称“鼓”。鼓比原来的发髻大概要高出一半,戴时罩在发髻上,以簪绾住头发。顾起元《客座赘语》曰:“今留都妇女之饰在首后……以铁丝织为圜,外编以发,高视髻之半,罩于髻,而以簪绾之,名曰鼓。”假髻有罗汉鬏、懒梳头、双飞燕、倒枕松等式样,在一些首饰店铺还有出售。

清朝统治者在关内建立政权后,强令汉族遵循满族习俗,剃发留辫。清初女子发式有满汉两种样式,二者各不相同,保留着各自原有的形制和本民族的特点。其后在相互影响之下,满汉妇女头式都发生了明显的变化。发髻上的装饰物不用金银而多用珠翠是崇祯年间的特点。清代中叶,汉族妇女开始模仿满族宫女的发型,崇尚高髻,如模仿满族宫女的发式,将头发均分成两把,谓叉子头,在脑后垂下的一绺发尾,修剪成两个尖角,称燕尾。此后又流行平头,谓之平三套或苏州撅。此髻老少皆宜,一改高髻风俗。头发装饰亦有特色,冠子即是一例,老年妇女多好之。还有一字头,豪华奢侈,高如牌楼,皇室偏爱的大拉翅即是其中最著名的一支。清代末期,汉族妇女开始崇尚梳辫,最初只是在少女中流行,以后才逐渐普及到中青年妇女当中去,梳髻的人也就日益减少了。

清代,汉族妇女流行的发型主要有松鬓扁髻、元宝头、平髻、燕尾、螺旋髻、抛家髻、牡丹头、芙蓉头、扬州桂花头、长髻、架子头等。

高髻是清代汉族妇女较为喜爱的发式,一般都以假发掺和衬垫梳理而成,如康熙、乾隆年间流行的牡丹头、荷花头、钵盂头即属此类。其样式豪华,高高耸立达七寸余,犹如盛开的牡丹、荷花。脑后梳理成扁平的三层盘状,并以簪或钗固定,髻后作燕尾状。钵盂头则形如覆盂。由于此类髻发梳理繁杂,故待到清末剪发风盛行时就逐渐被淘汰了。

清代满族妇女发式多以钿子为装饰。钿子以铁丝或藤丝为骨架,外面裱以黑纱,上面镶嵌各种装饰品。普通的满族妇女多梳叉子头,也称两把头或把儿头。受汉族妇女发式的影响,满族妇女将发髻梳成扁平状,俗称一字头。咸丰以后,这种发髻愈高起来,逐渐发展成“牌楼式”的装饰,不用头发,单以绸缎制成,只需套在头上,再插一些花朵即可,名为大拉翅,俗称“旗头”。

清代老年妇女多在髻上加罩一硬纸和黑色绸缎制成的饰物,绣以吉祥纹样、寿字等,用簪扦于髻上,称冠子。中年妇女则多戴用鬃麻编成,再裱以绸缎的纂,然后饰以鲜花等,更显其秀美与华丽之色。纂的形状像一只鞋帮,仅有二壁,以后又演变为不直接用纂,谓之“真纂”,实际就是在头上盘一元髻而已。

自1840年鸦片战争起,中国逐步沦为半殖民地半封建社会,西风渐进,延续2000余年的封建习俗受到很大的挑战。辛亥革命后,封建统治被一举推翻,各种束缚人们的禁锢被逐步解开,民风民俗也发生了较大的变化,人们的发式妆饰也随之变化和开放。

清末民初,年轻妇女除部分保留传统的髻式造型外,又在额前留一绺短发,时称“前刘海”。清光绪庚子年后,不论是年长年幼都时兴起此种发式了。此发式最显著的特征是前额的一绺短发,只因这一绺短发的不同变化,还在一个不太长的流行时期中经历了自一字式、垂钓式、燕尾式直至满天星式的演变过程,因此还被冠之为“美人髦”。

除上述流行于清朝的苏州橛、喜鹊尾儿之外,这一时期的老年妇女还讲究在脑后梳个圆形髻,上罩冠子。此为纸壳(马粪纸)制作而成,像个小盆儿,外边蒙上轩绫子布,上有四个小孔,用插头插入小孔,将其固定在发髻上。随着时代的推移,老年妇女多是在脑后梳个圆形扁平的发髻,像一个饼子,不再罩冠子,而是罩上一个黑线网子,将发髻兜住,以免散落。至于乡下老太太,只是将头发挽个小纂儿,以“簪子别顶”别住就算了。这种发髻一直延续到20世纪50年代末。

由商周时候起,女子蓄发梳髻,已成为“妇容”之一,尤其是宋明理学形成以后,如有不梳髻而剪发之女,则视为大逆不道。辛亥革命打破了封闭的社会,受各种进步思潮影响,有的女子开始剪发,这马上引起社会的一片惶然。有人大声疾呼:“唯妇人去发,不见经传,亦并不见于天坛宪法,似属万无可许之理。我维持礼教之诸帅,词而辟之,罚而禁之,此正合于圣道,为有识之士所同声赞叹者也。”并进一步提出:“如剪发妇女能呈出家长许可者,免罚,以保存父权与夫纲,庶乎其可。”实际上,剪发背后还蕴含着妇女社会地位改变的问题。受西方思想的影响,女子的地位在这一时期开始提升,女子在争取地位的同时也塑造和展示着新的形象。因此,剪发的意义与放脚并重。几千年来一直梳髻的中国妇女,一旦想要改变发型,剪除长发梳髻的羁绊,其震动、其责难是可想而知的。

约在20世纪30年代,剪发大潮势不可挡,国外妇女的烫发经沿海几个通商口岸传入国内,一时间,人们的发式妆饰大多崇尚西洋,群起仿效,染发也一时成为达官贵人所追求的时髦方式。至此,缤纷发髻被更为多彩的发式造型所取代。

美丽首饰

古代妇女的发式千姿百态,然而这些发式若无梳理固定的饰物加以点缀,也就缺少了柔媚与华丽的形态。头饰与头式相得益彰,乌黑与亮丽相互映衬,让女子在袅娜之中更平添了几分娇媚。在中国历史上,头饰出现很早,大约在新石器时期就已经有了最早的头部饰物。这些饰物在强调实用功能的同时更体现了审美的要求。古代妇女的首饰主要包括步摇、簪、珥、……镊、华胜和鸱等等。

簪钗轻摇

新石器时期的仰韶文化中就已有圆锥形的骨笄出土,特别是在黄河中下游中原地区,束发施笄延续已久。这说明梳妆美发在当时已经成为人们生活中的一项内容。宋代高承《事物纪原》中说:“桓宽《盐铁论》曰:‘禹治水,堕簪不顾。’簪始见此。自女娲之女为笄以贯……亦簪之始矣。”由此传说可以看出,笄已经出现,而且现代的考古发现也印证了这种传说的可信性。从考古出土的文物来看,笄在新石器时代已被普遍使用,当时已经出现了不同材料的发笄,有石笄、骨笄、蚌笄等,后世还有竹笄、木笄、玉笄、铜笄、金笄等等。如河南安阳殷墟妇好墓出土的商代笄饰男女,人物似孩童形象,身上刻有清晰的纹样,头上插的饰物可能是一对发笄,由此可见商代发笄的安插方法。

殷商时期的古人多用簪。簪是由笄发展而来,是古人用来绾定发髻或冠的长针,可用金属、骨头、玉石等制成。簪的用途有二:一为安发,二为固冠。固髻是最初的功能,也是最主要的功能。具体方法是先将发髻绾好,然后插上发簪,防止其松散开来。吴澄《易纂言外翼》中说:“笄以收发。”这种发簪在古代男女皆用。《魏书·刘芳传》记载:“推经礼正文,古者男子、妇人俱有笄。”第二种功能是固冠。固定冠的簪称为衡簪。这种发簪专用于男子。后来专指妇女绾髻的首饰。

……簪股,将顶部做成可搔头的簪子,所以俗称为搔头。秦汉时期,金簪、玉簪相继出现,并成为贵族身份的象征。说起这玉搔头,其中还有一个有趣的典故,据汉代刘歆在《西京杂记》中记载:汉武帝有位心爱的李夫人,原是舞妓,出生低微,哥哥李延年能歌善舞,也会作曲。有一次,李延年在武帝面前起舞唱道:“北方有佳人,绝世而独立,一顾倾人城,再顾倾人国。宁不知倾城与倾国,佳人难再得!”武帝感叹道:“世上真有如此美貌的女子?”平阳公主悄悄地告诉皇帝,那就是李延年的妹妹。武帝召见,果然“妙丽善舞”,于是十分喜欢,便将其召入宫中。一天,汉武帝到李夫人宫中,觉得头皮发痒,便拿起李夫人头上的玉簪搔头。古代皇帝的任何举动都被认为是神圣的,于是宫中嫔妃都把玉簪叫做玉搔头,并纷纷效仿。汉代的簪多为骨制,据说从此以后,盛行用玉作簪,致使玉石增价百倍。

贵族大家对头饰的推崇和爱好使得这一时期簪出现了华丽奢侈之势。另外,汉末妓女出现,她们专致于装饰,也促使头饰向华奢方向发展。

唐代社会繁荣,经济发达,为簪的发展提供了良好的经济基础。这一时期,发簪不仅制作精良,造型奇特,而且因质地和材料的不同,还可以分为玉簪、金簪、银簪、玳瑁簪、犀簪、琉璃簪、翠羽簪以及镶金的宝石簪等等。除了这些贵族所用的簪,还有几种为下层人民所广泛使用的簪,如竹簪、铜簪、铁簪等等。

在所有的簪中,玉簪是最贵重的,好的玉簪的价值可以是金簪的几倍乃至几十倍。从出土的文物来看,玉簪显示了玉的简洁、透明的特性,比较修长。簪首刻成饰物形状,一般为花卉,少量为动物。玉簪的形象屡次出现在当时的诗文名篇中。戎昱《采莲曲》:“烟生极浦色,日落半江阴。同侣怜波静,看妆堕玉簪。”白居易《井底引银瓶》:“井底引银瓶,银瓶欲上丝绳绝,石上磨玉簪,玉簪欲成中央折,瓶沉簪折知奈何,似妾今朝与君别。”韦庄《杂体联锦》:“携手重携手,夹江金线柳。江上柳能长,行人恋尊酒。尊酒意何深,为郎歌玉簪。玉簪声断续,钿轴鸣双毂。”陆龟蒙《小名录卷下》:“又有孙景玉,能反腰贴地,衔得席上玉簪。”

除了作为文人描写的对象外,玉簪还承载了丰富的文化与精神内涵。玉簪往往是作为男女爱情的载体出现,尤其是在正统的诗文中更是如此,美人是不能不戴玉簪的。当女子被抛弃时,玉簪往往善解人意地落地而碎;而当心爱的人要远行时,玉簪便作为自己的信物送给对方。发簪的这个内涵到了后来得到了进一步的发展,但是伤感的含义已经消失了,转而变成了求爱的信物。《西厢记》中崔莺莺给张生的信中写道:“聊布瑶琴一张,玉簪一枚……权表妾之真诚。”到了明代,高濂更是在《玉簪记》中说“指腹结姻,他女我男:曾以玉簪、鸳坠为聘”,将玉簪的这一形象贯穿始终。

从历代遗留下的款式多样的簪钗中可以看出,簪的变化主要集中在簪首,常见的有:1.圆顶形,簪身为圆柱体,顶端作球体或半球体,少数刻有旋纹;2.花顶形,簪身与上相同,唯于顶端镂凿梅、莲、菊、桃等花纹;3.耳挖形,以金属或玉制成,簪身略扁,上端宽阔,至颈部明显收束,并朝正面弯转,形成耳挖,使一物具有两种功用;4.如意形,簪身作圆形或扁形,簪身朝前弯转,呈如意头状;5.动物形,簪首饰以飞禽走兽,常见的有龙、凤、麒麟、燕、雀及游鱼等。

明清民间,一般富家多用玉质、银质簪,贫家则用骨质簪。普通人家嫁闺女,银簪子也是必不可少之物。因是陪嫁来的较为贵重的物品,女人们都非常珍视。民间广泛使用的另一种簪子多数为骨质,所以人们总是习惯将其称之为“骨头簪子”。簪子一般长三四寸,头部尖细,尾部有一个圆疙瘩。头细易插入发髻,尾部的小疙瘩能使之牢固。还有一种扁簪子,两头粗,中间细,多是银、铜质。扁簪子的两面分反正,正面饰有花朵草叶及吉祥图案,反面是光的,整个形状略往里弯。扁簪子具有十分明显的装饰意义,固定发上,闪闪发光。

在头饰中还有一种叫做发钗的饰物,其作用和发簪一样,都是用来插发的,所不同的是发簪是一股,而发钗则作成双股。五代马缟作《中华古今注·钗子》中说:“钗子,盖古笄之遗象也,至秦穆公以象牙为之,敬王以玳瑁为之,始皇又金银作凤头,以玳瑁为脚,号曰凤钗。”

发钗的普及大约在西汉晚期,隋唐广泛使用。发钗除了在质料及长短上有所区别外,更主要的特点还在于钗首上的不同装饰。如在钗首雕琢蟠龙之形,即为“蟠龙钗”。晋崔豹《古今注》中就有“蟠龙钗,梁冀妇所制”的记载。在钗首装饰鸾鸟也为历代妇女所崇尚,尤其在结婚首饰中更为常见。鸾鸟在民间一直被视为吉祥之禽,饰有鸾鸟的发钗被称为“鸾钗”。形状各异的发钗在各地的古墓中时有发现,例如:西安南郊惠家村唐大中二年(848年)墓出土双凤纹鎏金银钗,另有镂空穿枝菊花纹钗,形象丰美。广州皇帝岗唐代木椁墓出土金银首饰中有花鸟钗、花穗钗、缠枝钗、圆锥钗等,用模压、雕刻、剪凿等工艺做成,每式钗朵都是一式两件,花纹相同而方向相反,可知是左右分插的。

当然,以上所说的都是贵妇人的首饰,至于穷苦人,就只能用骨、竹乃至荆条作簪、钗。李山甫所作《贫女》诗中就描述了一个贫女的发钗:“平生不识绣衣裳,闲把荆钗亦自伤。”王安石《杏花诗》也有这样的描述:“野女强(同簪)看亦丑,少教憔悴逐荆钗。”《列女传》载,后汉梁鸿的妻子“荆钗布裙”,也是因为梁鸿家贫,而且他立志隐居深山,希望妻子是“裘褐之人”。后代以“拙荆”为对人谦称自己妻子的词儿,其中“荆”即“荆钗”之省。

发钗在传统社会中备受女子珍爱,现代社会中这种装饰品虽已不复存在,但由它演变而来的一种发饰——发夹,却常出现在女孩子的发梢。这也应该算作古今结合的一个典范。

清代流行一种特殊的头饰——扁方。满族妇女常梳一种特殊的发式——两把头,扁方即用来贯连固定这种发式的饰物。在清宫,扁方的种类和数量都很多,一般为长形,金质,两端多镂空錾刻古钱纹,镂空处分别嵌翠玉及碧玺的“富”、“贵”、“吉”、“祥”等字。

步摇华胜

步摇,是附在簪钗上可以活动的花枝,本身又垂以珠玉等饰物。当女子插上这种首饰款步轻摇时,钗上的珠玉会自然地摇曳,因此名曰“步摇”。《释名·释首饰》曰:“步摇,上有垂珠,步则摇之之意。”《后汉书·舆服志下》记载:“步摇以黄金为题……”王先谦《集解》引陈祥道曰:“汉之步摇黄金为凤,下有邸,前有笄,缀五采玉,以垂下,行则动摇。”著名服装史专家周锡保先生认为:步摇乃以黄金为首,如桂枝般相缠,下垂以珠,用各种兽形绕以翡翠为花胜。因步摇上有垂珠,再加以翡翠金玉之饰,益臻行步动态之美。白居易在《长恨歌》中用“云鬓花颜金步摇,芙蓉帐暖度春宵”来形容杨贵妃。宋代谢逸《蝶恋花》中也赞美了步摇的美丽:“拢鬓步摇青玉碾,缺样花枝,叶叶蜂儿颜。”

步摇首饰始见汉代,最初只流行于汉代宫廷与贵妇头上,并逐渐成为礼制首饰,其形制与质地都是等级与身份的象征。汉代以后,步摇才逐渐被民间百姓所用,在社会上广为流传。

唐宋之后步摇形制变化多端,除金质外还出现了玉石、珊瑚、琉璃、琥珀、松石、晶石等珍贵材料制作的步摇。明代四大名画家之一唐寅在《招仙曲》一诗中就写道:“郁金步摇银约指,明月垂交龙椅。”由此可知,明代步摇用“郁金”,这也许是用金属与珠宝镶嵌的一种步摇形制,其中不乏明代时兴起来的焊接新工艺,将金累丝与金底托焊接在一起再嵌上珍珠宝石等作点缀,其实用耐久程度大大超过了雕琢、焖压等传统工艺技术。清代步摇被改称为流苏,并且形式多样,顶端有龙凤头、雀头、蝴蝶、鸳鸯等,或口衔垂珠,或头顶垂珠,珠串飘摇,颇显贵族风范。

华胜,又名花胜,通常制成花草的形状插于髻上或缀于额前的一种花形首饰。《释名·释首饰》:“华胜:华,象草木之华也;胜,言人形容正等,一人着之则胜,蔽发前为饰也。”《汉书·司马相如传下》曰:“然白首戴胜而穴处兮。”唐颜师古注:“胜,妇人之首饰也,汉代谓之华胜。”